病院宛に手紙を出したい!|宛名の書き方を場面ごとに詳しく解説

「病院の先生宛に手紙を出したいけれど、宛名の書き方がわからない」

「病院に履歴書を送る際の注意点が知りたい」

「入院中の友人にお見舞いを送る時の宛先は、病院でいいの?」

この記事では、こんな疑問を解決していきます。

医療従事者を除いて、病院やクリニック宛に手紙を書く機会はそう多くありません。それゆえ手紙を書く際に、宛名の書き方がわからず悩む方もいるでしょう。

そこで本記事では、病院やクリニックに手紙を出す際の宛名の書き方や、注意点を解説します。医師宛のお礼状、入院患者向けのお見舞いなど場面ごとにご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

クラウド私書箱メールメイトでどこからでもリアルタイムに郵便物をパソコン・スマホ上で確認・管理できます 🙆♀️

ケース1)病院の先生に手紙を送る場合の宛名

担当の医師が病気やケガを治してくれた時、本人や家族がお礼状を書く場合があります。ただ、困るのは宛名の書き方です。一般的な手紙であれば宛名を「〇〇様」とするところですが、医師宛の手紙は「〇〇様」か「〇〇先生」、あるいはほかの言い方をすべきか悩みますよね。

実は医療の現場には、「御侍史」や「御机下」という独自の言葉があり、そちらを使うことが多いのです。詳しく解説していきます。

医師宛ての手紙には「御侍史」か「御机下」を付けるのが通例

「御侍史」とは、相手に敬意を表す脇付(わきづけ)の一つ。読み方は「おんじし」あるいは「ごじし」です。「侍史」が貴人のそばに使える書記を指すことから、「先生に直接手紙を渡すのは恐れ多いため、侍史にお渡しします」といった意味になります。

同様に「御机下」も脇付の一つで、読み方は「おんきか」か「ごきか」。「机下」は文字どおり机の下を指しており、「先生に直接手紙を渡すのは恐れ多いため、机の下に置きます」という意味が込められています。

御侍史や御机下は、「〇〇病院 △△先生 御侍史(御机下)」という形で使います。「先生」の後に付けることに注意しましょう。

メールで脇付を添える際は「御机下」が適切

手紙の場合は、封筒・便箋・ハガキのいずれであっても宛名と脇付を記します。細かい意味の違いはありますが、「御侍史」「御机下」のどちらを使っても問題ありません。FAXの場合も同様に、脇付を添えるとよいですね。

ただ、メールは医師本人に届くものです。「御侍史」は「侍史に渡す」という意味なので、これをメールで使うと不自然になってしまいます。メールで脇付を添える際は、「御机下」を使うとよいでしょう。

またメールは簡潔なやり取りをするためのツールなので、「メールには脇付不要」と考える医師も多いです。業務などでメールを送る機会がある方は、事前に方針を確認しておくと安心です。

脇付を使う際の注意点

脇付の使い方を誤ると、敬意を込めるどころか失礼に当たるかもしれません。以下によくある間違い例をご紹介します。

〇〇病院御中 △△先生御机下

〇〇病院 △△先生様

御待史、御枕下、御史侍 など

なかでも注意すべきは、二重敬語です。二重敬語は冗長で不自然な印象になりますし、社会常識を疑われる場合もあります。

医療業界の独自表現として「先生」と「御侍史(御机下)」の併用は認められており、二重敬語には当たりません。ただし「御中」と「御侍史(御机下)」、あるいは「先生」と「様」を併用すると、二重敬語となるため注意が必要です。

また御侍史や御机下は、使い慣れていない方が多く誤字が起きやすい言葉なので、気を付けてくださいね。

ケース2)病院に履歴書を郵送する場合の宛名

医療職種への就職を考えている方は、病院に履歴書を郵送する機会があるはず。基本的な流れは、一般企業への就職活動・転職活動と同じ部分も多いですが、使われる言葉などに細かな違いがあります。

ここでは、職種を問わず共通する履歴書送付時のマナーもあわせて確認していきましょう。

封筒の宛名を書く際は「御中」と「様」を使い分ける

封筒に宛先を書く際は、以下の点に注意が必要です。

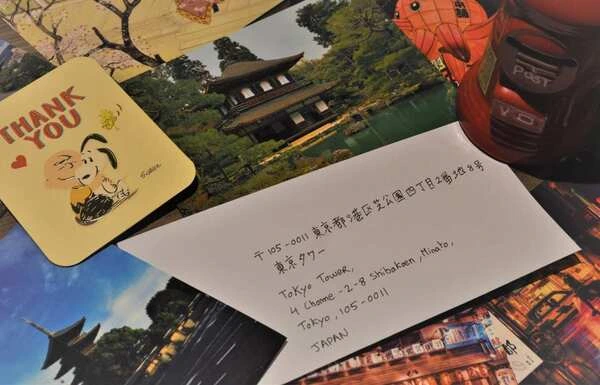

住所を省略せずに書く

「御中」と「様」を使い分ける

表面左下に赤字で「応募書類在中」と記す

正しい郵便番号が書かれていれば、都道府県名を省略しても問題なく配達されます。ただし印象が悪くなってしまうため、都道府県名から番地まで省略せずに書きましょう。自分の住所も正確に書くようにしてください。

「御中」と「様」の使い分けも重要です。部署宛の場合は「〇〇病院 人事課 御中」のように「御中」を使います。一方、採用担当者など個人に宛てる場合は、「〇〇病院 人事課 △△様」とするのが基本です。

最後に封筒の左下に「応募書類在中」と赤字で記し、糊付けをして〆印を付けましょう。

履歴書を送る時の準備

病院に限らず履歴書を送る際には、以下の準備が必要です。

角形2号封筒か角形A4号封筒を使う

送付状を添える

必要書類をクリアファイルにまとめる

基本的に履歴書はA4サイズまたはB5サイズです。これを折らずに入れられるサイズの封筒を使用しましょう。色は白や茶色が無難です。

封筒には応募書類だけでなく、送付状も入れてください。送付状に記載するのは、挨拶文と自分の連絡先、送付書類の一覧。一般企業の場合は挨拶文に「貴社」と記すところ、病院の場合は「貴院」となります。

また必要書類は、きれいなクリアファイルに入れてまとめてください。1番上に送付状を置き、次に履歴書、職務経歴書、そのほかの順に入れましょう。

ケース3)入院中の人に手紙を出す場合の宛名

親や友人が入院している時など、お見舞いの手紙を出す機会もあるでしょう。とはいえ「病院に個人的な郵便を送ってもいいの?」「本当に本人に届くの?」という疑問もありますよね。

実際は患者宛の郵便物を受け取ってくれる病院も多いですが、なかには受け取っていないところもあります。そのため入院中の人に手紙を出す前に、病院に問い合わせてから送るとよいでしょう。

病院の規模によって宛名の書き方は異なる

病院やクリニックの規模によって、宛名の書き方は変わります。たとえば大規模な病院に送る場合、以下の情報が必要です。

病院名

病棟

病室番号

患者名

つまり「〇〇病院 X号棟 XXX号室 △△様」となります。一方で病棟や病室番号の記載が不要な病院もありますし、病院によって指示が異なります。郵便物の受け取り可否も含めて事前に確認しておきましょう。

また病院のように一時的な滞在場所に手紙を送る際は、宛名に「気付(きづけ、きつけ)」と添えるのが一般的です。「〇〇病院〜(病室番号)気付 △△様」などと書くとよいですね。

病院に手紙や荷物を送る際の注意点

多くの場合、入院患者宛に届いた手紙を病室まで届けてくれるのは看護師さんです。ただ看護師さんも忙しいため、すぐに手紙を届けられるわけではありません。入院患者宛に手紙を出す際は、ある程度時間がかかることを考慮して送りましょう。

そして手紙やハガキなどが受取可能であっても、荷物の受け取りは不可という病院もあります。受け取れる荷物の種類やサイズが制限されているケースも珍しくありません。「お見舞いを送りたい」という気持ちがあっても、病院に迷惑をかけることのないようにしたいですね。

長期入院する場合はクラウド郵便サービスが便利

自分が長期入院する場合は、病院だけでなく自宅にも郵便物が届くことに注意が必要です。自宅のポストが溢れてしまうと安全面が不安ですし、すぐに内容が確認できないのも困ります。

そんな時に便利なのが、クラウド郵便サービスです。

たとえばメールメイトを使えば、自宅のポストではなくメールメイトの住所宛に手紙が届き、クラウド上で郵便物の確認ができるようになります。手続きがインターネット上で完結するのも嬉しいですね。

自分が長期入院する場合だけでなく、親が長期入院して実家が空き家になったという場合にも役立ちます。一つの選択肢として知っておくとよいでしょう。

メールメイトなら自宅のポストを空けなくても、届いた瞬間にスマホで中身を確認できます。

病院 手紙 宛名書きに関するQ&A

最後に、病院に手紙を送る際の宛名書きについてよくある質問に回答します。

Q1)公文書以外でも脇付は必要?

脇付は公的な印象が強いため、年賀状などのプライベートな手紙には脇付を添えないことが多いです。脇付を添えない場合は、「△△先生」を使いましょう。

人によっても考え方が異なるため、可能であれば事前に確認しておくと安心です。

Q2)御侍史と御机下はどう使い分ける?

御侍史と御机下は、そもそもの由来が異なります。「侍史」は貴人のそばに使える書記、たとえば秘書を表すため、実際に秘書を付けている医師には「御侍史」を使うのが適切です。また医師の個人名がわからない時も、「御侍史」を使用します。

一方で「御机下」は、個人名がわかっている医師に対して使います。上述のとおり、メールに脇付を添える場合も「御机下」がよいですね。

Q3)院長宛の手紙の宛名はどう書く?

役職、名前、先生、脇付の順に記すのが基本なので、「〇〇病院 院長 △△先生 御侍史(御机下)」と書くのがよいでしょう。脇付を省略して「〇〇病院 △△院長先生」としても、多くの場合失礼には当たりません。

ただし院長という役職名は、それ自体が敬称です。そのため「△△院長様」と書くと二重敬語になってしまうので、避けるようにしてください。

病院宛に手紙を出すときは宛名の書き方に注意しよう

本記事では、病院に手紙を出す際の宛名書きについて解説しました。医療業界には宛名に「御侍史」「御机下」を記載するという独自の文化があるため、使い方を知っておくとよいですね。

また履歴書の送付や、入院患者宛のお見舞いなど、手紙を送る場面によって注意点も異なります。場合によっては失礼に当たる可能性もあるため、適切に対応していきましょう。

そして自分が入院する場合や入院した親の郵便物を管理する場合などには、クラウド郵便サービスが便利です。インターネット環境があれば、スマホやパソコンを通じて郵便物を管理できますよ。30日間は返金保証が付いているため、一度試してみてはいかがでしょうか。

クラウド私書箱メールメイトなら不在時も郵便物を確実に受け取り、いつでも内容を確認できます。

関連記事:

郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?

クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。