【事例あり】BPaaSとは?|概要やメリットをわかりやすく解説

「業務プロセスを見直して、人材不足を解消したい」

「人手が足りない分、業務の効率化が必要」

「最近よく聞くBPaaSとは何なのか知りたい」

こんな悩みをお持ちの方には、この記事が参考になるでしょう。

BPaaSは「ビーパース」と読み、近年注目されている業務支援モデルのこと。「BPOとSaaSを掛け合わせたもの」と称されることもあります。ただ世界的には注目を集めているものの、日本ではまだ馴染みのない言葉かもしれません。

そこで本記事では、BPaaSの概要や導入メリット、注意点などを幅広く解説していきます。BPaaSについて知りたい方、業務効率化を進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉

BPaaSとは何か

BPaaSは「Business Process as a Service」の略称で、「クラウドサービスを活用しながら、特定の業務プロセスを外部企業にアウトソーシングすること」を指します。BPaaSを導入することで、社内の人材不足や専門知識の不足をカバーしつつ、業務効率化も進められます。

ただ「アウトソーシングといえばBPOじゃないの?」「BPaaSとSaaSは似ているけれど何が違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。BPaaSとBPO・SaaSはよく似た言葉で、混同されやすい部分でもあります。

そこでまずは、BPOやSaaSとの違いを確認していきましょう。

BPaaSとBPOの違い

BPOとは「Business Process Outsourcing」の略で、「特定の業務をアウトソーシングすること」を指します。専門性が高く企業の利益に直結しやすいコア業務ではなく、その補助的な役割を担うノンコア業務が対象となることが多いです。

BPaaSではクラウドサービスやAI、IoTといったデジタル技術を活用し、基本的にリモートで業務を行います。一方でBPOは、スタッフが依頼元の会社に常駐して働くアナログ業務がメイン。リモートで作業する場合もありますが、そう多くはありません。

またBPOは業務そのものを代行するのに対し、BPaaSでは業務プロセス全体の効率化を図る点も異なります。

BPaaSとSaaSとの違い

SaaSは「Software as a Service」の略、つまりインターネット上で利用できるソフトウェアのことです。従来はソフトウェアを購入してパソコンにインストールしていましたが、SaaSを使えばインストールが不要となり、毎月料金を支払うことでソフトウェアを利用できます。

BPaaSはSaaSを活用して業務プロセスを効率化するため、BPaaSとSaaSでは言葉の指す範囲が異なります。

BPaaSが注目されている背景

BPaaSの市場規模は、世界的に成長を続けています。SDKI(渋谷データカウント)の調査によると、BPaaSの市場規模は2024年時点で690億米ドル、2037年には1,080億米ドルにまで成長すると考えられています。

これほど注目を集めている理由の一つは、BPaaSが業務効率化につながる点。近年では、少子高齢化による人材不足やコスト削減の意識から、業務効率化を重視する企業が増えています。業務を効率化することで、品質の向上や競争力の増加も期待できるでしょう。

BPaaSの導入に向いている企業

BPaaSの導入に向いているのは、以下に当てはまる企業です。

人手が足りず困っている

業務プロセスに課題を抱えている

専門知識を必要としている

グローバル展開を目指している

BPaaS導入によってノンコア業務を効率化できるため、人手不足や業務プロセスの課題を解決できます。専門知識が必要な分野でも、その分野に合ったサービスを活用すれば対応できるでしょう。

そしてグローバル展開を目指している企業にも、BPaaS導入がおすすめです。海外では地域ごとに法律や規制が異なるため、一から情報収集しているとかなりの時間がかかるはず。その点BPaaSを活用すれば、専門的なサポートが受けられるため、スムーズにグローバル展開が進みますよ。

BPaaSを使うメリット

BPaaSの導入を進めるメリットは、業務効率化だけではありません。ここでは主なメリットを4つご紹介します。

1)生産性の向上につながる

BPaaSを導入すると、社内の生産性が向上します。その主な理由は3つあります。

従業員が自分のコア業務に集中できる

仕事の質が高まる

人的コストが下げられる

ノンコア業務を外部に委託することで、自社の従業員はコア業務に注力できるようになります。またクラウドサービスを活用するため業務品質が安定し、ヒューマンエラーも減らせるでしょう。人件費よりもサービスの利用料のほうが安ければ、コスト削減にもつながります。

2)サービス導入のハードルが低い

BPaaSでは既存のサービスを活用するため、大掛かりなインフラ整備や自社でのシステム開発が必要ありません。そのため企業規模を問わず導入できますし、実用までスピーディーに進みます。初期投資も少なく済むので、導入のハードルも低いでしょう。

料金と内容に合ったプランを選べば、企業に合った形で導入できるのもポイント。途中でプランを変更することもできるので、状況に合わせた柔軟な利用が可能です。

3)ナレッジを蓄積できる

通常のアウトソーシングの場合、デメリットとして「自社にノウハウが溜まりにくい」という点が挙げられます。一方でBPaaSの場合は、クラウドに業務データや履歴が残り続けるため、社内にナレッジを蓄積できる点が大きなメリットです。

ナレッジが蓄積されれば、社内でノウハウを共有することが可能になります。その結果、業務の属人化が避けられますし、人材育成もしやすくなるでしょう。過去の失敗を次につなげることもできますよ。

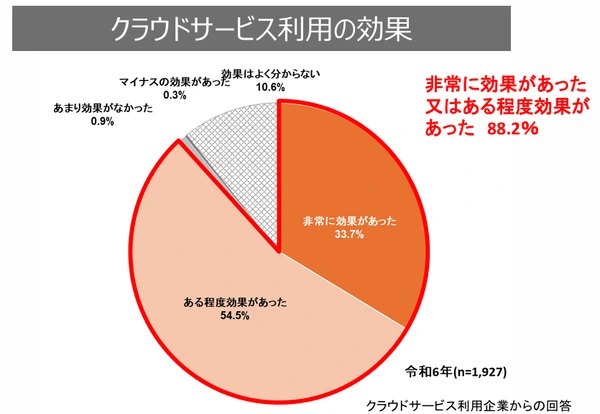

4)導入効果を感じやすい

総務省の調査によると、クラウドサービスの利用率は年々増加しています。令和6年には、8割を超える企業が何らかの形で利用していると答えているほど。そのなかで「非常に効果があった」「ある程度効果があった」と答えている企業は、実に88.2%にも上ります。

またBPaaSは、単なる業務の代行サービスではありません。業務を代行しつつもより高い成果を上げるために、業務プロセスの運用や改善を進めるサービスです。そのため導入効果を感じやすい点も大きなメリットといえます。

あわせて読みたい:3M(ムリ・ムダ・ムラ)を解消して業務効率化!方法やツールを紹介

BPaaSを使うデメリット

BPaaSには導入メリットがある一方で、デメリットも存在します。ただ事前にデメリットを理解しておけば、適切な対策を取ることもできますよ。ここでは2つのデメリットをご紹介します。

1)セキュリティ面でリスクがある

BPaaSで扱う情報は多岐にわたります。なかには従業員の個人情報や顧客情報、取引先の機密情報を扱うこともあるかもしれません。万が一セキュリティが脆弱なサービスを使ってしまうと、情報漏洩などの大問題に発展する恐れがあります。

セキュリティリスクを軽減するには、対策が整っているサービスを選ぶこと。たとえば以下の指標が参考になります。

セキュリティ認証:ISO27001認証、SOC2認証、ISMS 認証など

不正アクセス対策:多要素認証、暗号化、権限管理、アクセス管理など

ガイドラインの整備

自社のガイドラインとも照らし合わせ、納得できるサービスを選ぶことが重要です。

2)特定のベンダーに対する依存性が高まる

「ベンダーロックイン」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。これは特定のベンダー(メーカー)に依存してしまい、他社製品への切り替えができなくなる状態を指します。

BPaaSに業務を任せれば任せるほど、そのベンダーへの依存度は高まります。その結果、急な仕様変更やサービス終了が起こった際に、大きな影響を受けるリスクが高まるのです。

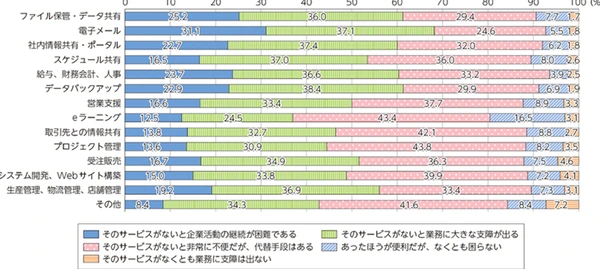

総務省のデータによると、クラウドサービスを利用している企業のなかには「そのサービスがないと企業活動の継続が困難である」と回答しているところも少なくありません。

マルチベンダー戦略をとる、仕様書を取得しておくなど、ベンダーロックイン防止策をとっておくと安心です。

BPaaSを選ぶ際のチェックポイント

企業が抱えている課題に応じて、適するサービスも異なります。BPaaSのメリットを最大限に活かすには、自社の課題や目的に合ったサービスを選ばなければなりません。

BPaaSを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。

自社の課題を解決できるサービス内容か

費用対効果に納得できるか

システムの安定性が高いか

困った時のサポート体制が整っているか

あわせて導入実績や利用者の口コミも見ておくと、客観的な評価がわかります。

選ぶサービスによっては、「思っていたような効果が出ない」「逆に負担が増えてしまった」というトラブルも起こりかねません。それを防ぐためにも、丁寧にサービスを選定してください。

【事例あり】BPaaSで効率化できる業務プロセス

ここではBPaaSを導入することで、効率化できる業務プロセスを4つご紹介します。実際の導入事例も参考にしながら、自社への導入イメージをしておきましょう。

①メール室業務

メール室では、会社に届く郵便物を一元管理し、それぞれの部署や担当者に配布する役割を担っています。重要な業務ではありますが、繁閑の差が大きい、担当者がコア業務に集中できない、テレワークがしづらいなど課題も少なくありません。

そこでBPaaSを導入すれば、時間のかかる郵便物の仕分け業務・配布業務が効率化できます。また郵便物を受け取るために出社する必要もなくなるので、テレワークを推進することも可能です。

事例1)スマートメール室 メールメイト

引用:スマートメール室MailMateクラウド郵便ソフトで郵便DX|MailMate

メールメイトは、クラウド上で郵便物の受け取り・管理ができるサービスです。メールメイトの住所宛に届いた郵便物は、PDFデータとしてクラウド上にアップデートされます。そのためインターネット環境があれば、どこにいても郵便物の確認ができるのです。

また、メールメイトではCISSP (Certified Information Systems Security Professional) および CREST 認定を取得した高度な資格を持つ専門家でセキュリティチームが構成されており、高度SSL、二要素認証 (2FA)、シングルサインオン(SSO)、24時間365日の監視カメラなどの強固なセキュリティを装備しています。日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) によってPマーク授与されているので、セキュリティ面では安心して利用できますよ。

→セキュリティに関してはこちら

メールメイトの導入効果は、以下のとおりです。

郵便物の担当者もテレワークができるようになる

郵便物をデータとして扱えるため、仕分けや配布のスピードが上がる

郵便物の共有や検索がしやすくなる

紙の郵便物がなくなるため、社内のペーパーレス化を促進する効果もありますよ。必要に応じて、原本の転送や破棄も簡単にできます。

クラウドダッシュボードの利用方法が気になる方は下の動画をチェックしてみてくださいね。

クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉

②経理業務・人事業務

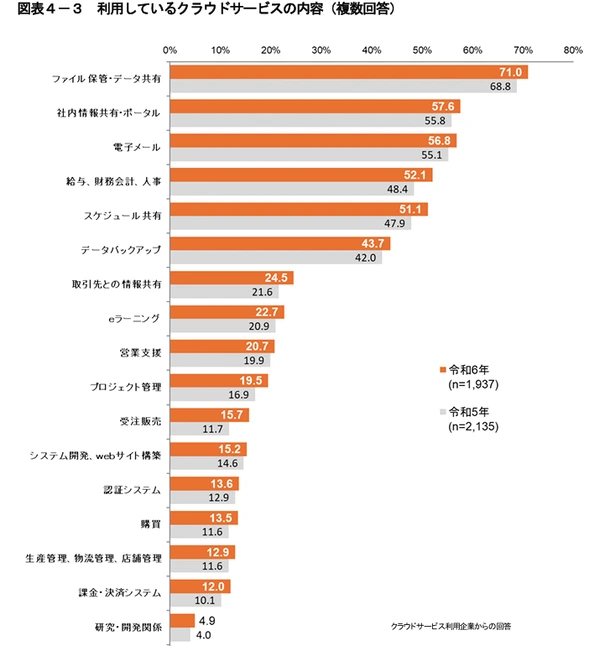

財務会計や請求書処理などの経理業務、ならびに給与計算や採用手続きなどの人事業務も、クラウドサービスの導入がしやすい分野です。

総務省のデータによると、「給与・財務会計・人事」にクラウドサービスを利用している企業の割合は、ファイル保管や社内情報共有、電子メールに次いで高くなっています。令和5年の利用率は48.4%でしたが、令和6年には過半数の52.1%となりました。

事例2)freee人事労務アウトソース

引用:労務業務のBPO・アウトソーシングなら | freee人事労務アウトソース

freee人事労務アウトソースは、給与計算や年末調整、入退社手続き、問い合わせ対応など、人事労務に関するさまざまな業務プロセスを一元管理できるサービスです。将来的な業務内製化も可能なので、ベンダーロックインも起こりにくいでしょう。

導入企業には、以下のような成果が表れています。

従業員に人事労務の知識がなくても、正確な給与計算ができるようになった

人事労務の作業時間を約3分の1にまで削減できた

サポート体制が整っており、法改正や制度変更に素早く対応できるようになった

そのほかfreeeは会計、経理、福利厚生など幅広いサービスを提供しているため、社内システムをまとめて効率化することもできますよ。

事例3)ラクラス

引用:人事のクラウドとアウトソーシング・代行ならラクラス

ラクラスは760社86万人以上という高い導入実績を誇るサービスです。主なサービス内容は、人事BPO、年末調整BPO、マイナンバー管理。企業のニーズがあれば、カスタマイズ対応も可能です。

日清食品HDやエーザイ株式会社など大手企業を中心に利用されており、以下のような成果を出しています。

10人がかりで行っていた業務が2人で対応できるようになった

年末調整にかかる負担がほぼゼロになった

従業員がコア業務に集中できるようになった

システムの操作性が高い点も、多くの方に受け入れられているポイントです。

②カスタマーサポート業務

カスタマーサービスのなかでも、特に顧客対応の分野でBPaaSが活用できます。ホームページにチャットボットを設置すれば自動応対ができますし、コールセンターがあれば応対スピードを上げられます。

カスタマーサポートとしてBPaaSを導入すれば、企業の業務効率化だけでなく、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

事例4)アディッシュ

引用:サービス | アディッシュ株式会社

アディッシュはカスタマーサポートだけでなく、カスタマーサクセスにも強いサービスです。カスタマーサポートの代行をはじめ、人材派遣やコンサルティング、さらにサイトの健全化対策などを通じて、人材不足を解消しながら顧客満足度を高めます。

実際に導入した企業は、以下のような課題を抱えていました。

問い合わせに対応しきれず、顧客を待たせてしまい退会が増えていた

人材不足から残業時間が増えていた

専門知識がなく、高品質な対応ができていなかった

アディッシュの導入によってこうした課題が解消され、退会数の減少や残業時間の軽減、対応の品質向上につながっています。

③販売業務・調達業務

近年ではEC化率が高まっていることもあり、物流も含めた販売プロセスの構築が必要です。そこでBPaaSを導入して販売プロセスを改善できれば、営業効率を上げることができます。

また調達プロセスにおいては、サプライヤーの選定・管理、見積もり書の作成や契約管理などを自動化することで、調達コストの削減が可能になります。

事例5)トランスコスモス 業務スマートソーシングサービス

引用:業務スマートソーシングサービス | BPO| トランスコスモス

トランスコスモスは、販売だけでなく経理や人事、調達・購買など、さまざまなバックオフィス業務の課題を解決できるサービスです。複数の業務を連携させ、自動化することで、効果を最大限に発揮できる仕組みです。

花王の導入事例では、現場ごとにバラバラになっていた見積もり調達プロセスを集約して、業務の可視化・標準化を進めました。結果として、調達品目の読み違えや判断ミスといったヒューマンエラーを減らし、月間273時間の工数削減に成功しています。

そのほか政府や自治体など、官公庁でも多く導入されています。

BPaaSを活用して社内の業務効率化を進めよう

本記事ではBPaaSとは何か、BPO・SaaSとの違いやメリット・デメリットとあわせて解説しました。実際の導入事例でご紹介したとおり、BPaaSを導入することで社内の業務効率化や生産性向上が期待できます。人材不足や専門知識の不足に悩んでいる企業、グローバル展開を考えている企業は、ぜひ検討してみてください。

なかでもメール室業務のアウトソーシングを考えているなら、スマートメール室・メールメイトがおすすめです。郵便物をクラウド上で管理できるため場所を選ばず仕事ができますし、紙と比べて扱いやすいのも嬉しいところ。30日間は全額返金保証も付いているので、まず試してみてはいかがでしょうか。

クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉

郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?

クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。